『月刊てりとりぃ』(終刊号)ありがとうございました!『村井邦彦のLA日記』書籍化!

『月刊てりとりぃ』(終刊号)

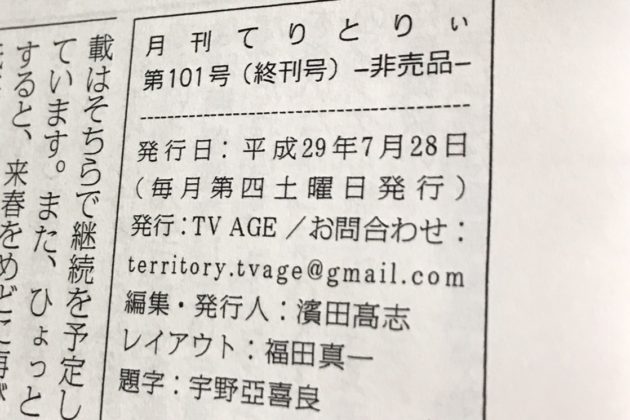

、というわけで、7月28日発行の『月刊てりとりぃ』101号について今ごろ書いています。

スピードを争うネット時代にたまにはこんなブログ更新もいいだろう。

終刊号というわけで、5年ぶりの寄稿の方もいらして過去最大の20ページ。

隔月で連載していた私は前号の100号で連載が終わっているのですが、

『月刊てりとりぃ』【大阪から池袋絵意知です!(37)】最終回「つんくと大阪の歌」

最終号を読むとまた感慨深いものがあります。

大御所のみなさん、

最後の挨拶も(挨拶がない人も)、

それぞれ個性があって面白い最終回を書いていました。

みなさん本当に文章が上手い。

最後もいつものように個人的な注目記事を。

「月刊てりとりぃ」は、本号にて終刊。

長らくのご愛読ありがとうございました。(濱田高志=本誌編集長)

2010年3月創刊

私は1年後の2011年5月から隔月での連載を開始。

『月刊てりとりぃ』にて連載開始!「美しい人(1)」川柳作家 やすみりえ

「ヤノピの親父」その95(江草啓太=ピアニスト)

この連載はスタジオミュージシャン(ピアニスト)であるお父さん、江草啓介さんの話でしたが、最後は松山のキャバレー時代の壮絶な事件や、コラムを書くにあたってのお父さん、お母さんとのほのぼのとしたやりとり。

家族と文章で記録することは大切ですね。

東京1976「葉山の大場久美子」(泉麻人=コラムニスト)

前回の山口百恵さんに続いて今回は大場久美子さん。

最後は大場久美子さんとの忘れられないシーン。

で、その終わり方もさすが泉さん!といったコラムでした。

生きてりゃいろいろありますし、記憶に残っている出来事も人さまざま。

その時代、その時代のお互いの立場だからこその記憶。

“今”を生きて“今”を記録(あとからでも記録)することは大切ですね。

テレビの泉[終]『元ネタは…』(加藤義彦=ライター)

かつてはどの雑誌にも。放送中のテレビ番組を批評するコラムがあったが、

確かにそうですね。

昔のテレビは面白かった。

テレビは完全に終わってしまった。

ナンシー関、泉麻人

テレビに愛のある時代でした。

テレビから愛がなくなったことで、テレビは終わってしまった。

そんなことを考えされられたコラムでした。

古川タクの“なにか面白いことないか?”[92](古川タク=アニメーション作家)

歌手のクミコさんの新曲MVの話題が。

その関連で言うと、

うまれてきてくれて ありがとう / クミコ

「大阪の歌」ではありませんが、つんくの作曲です。

作詞:湯川れい子 作曲:つんく

にしても皆さん最後は一段と面白いコラム!

何度も読んで勉強します!

『月刊てりとりぃ』寄稿者一覧

(五十音順)だから僭越ながら泉麻人さんの前に私の名前。

そして、その中には演歌歌手のジェロさんも。

『月刊てりとりぃ』協力企業・協力者一覧

(順不同)ではあるのですが、最後の方があっての『月刊てりとりぃ』

8年間の歴史…

東日本大震災もですが、

本当にいろんなことがありました…

「もちろんラストはミシェル・ルグラン』(加藤紀子=タレント)

今までも何度もミシェル・ルグランが出てきた加藤さんのコラム。

加藤さんが『月刊てりとりぃ』に書くきっかけはやはりミシェル・ルグランでした。

(編集長の濱田高志さんはミシェル・ルグラン研究の第一人者)

最後までミシェル愛の詰まった素晴らしいコラムでした。

街歩き山歩き 雑司ヶ谷に行った(川村寛=編集者)

隠れ家イタリアンどこだろう?

住所が南池袋だとしたらあの一軒家イタリアンか?

このときゴールデン街で知り合った大手出版社の編集者が私のこの句を聞いて

私と同世代の格闘技(空手)に造詣が深い編集者と会食のセッティングをしてくれたのが東池袋駅と都電の雑司ヶ谷駅に近い一軒家イタリアンでした。

料理もワインも美味しくて2階の一角でワインをしこたま飲んだ記憶があります。

雑司が谷は本当にいい店が多い。

マニア垂涎!?「カラオケ大百科事典」(河崎実=映画監督)

久しぶりの河崎節。面白かったです。

読んでいて自分はけっこう監督の文章の影響を受けてるんだなぁと思いました。

今はサブカルの頂点の人も最初は『タイガーマスクに土下座しろ』(河崎実著)の真似をして売れた人ですから、実は映画と同じくらい文章も凄いんですよ、監督は。

アングレーム便り(鷺巣詩郎=作曲家)

フランスの高級サービス業において、客の名前を事前にインターネットで調べて話しかける行為は「心地よい」というお話。

上で書いている人は有名人の著書を事前に読んでインタビューの際「心地よくさせる」のが得意な人ですし、営業職でもその企業を事前に調べるのが大切ですし、さらにそれを出すタイミングなんかも「心地よくさせる」妙技なのだろうと思いました。

波のままに 第33回「最終回」(吉住公男=ラジオ番組制作)

「最終回」のテーマが「最終回」。

3つの番組について書かれていましたが、

ラジオ番組もいろんな最終回の迎え方があるんだなぁと。

連載の終わり方もですが。

今回が最終回と言われるならまだしも、終わってから知らされることもありますから。

『月刊てりとりぃ』のように、最終回がわかっているとそれに合わせた内容で書けるのですが、そうでないこともけっこうあるので毎回毎回最後のつもりで書かなければなりませんね。泉麻人さんのように肩の力は抜きながら。

浅草の天ぷら蕎麦(馬場正道=渉猟家)

どこでしょうか?

やっぱり尾張屋?

浅草も私が担当してた約30年前とは大きく変わり外国人観光客向けの町になってしまいました。

当時は書店が10店舗くらいあったかな?

昔ながらの町の本屋はほとんどなくなってしまい今は何店舗あるんだろう?

デビュー30+8周年の俺を語れ(57)『てりとりぃ』での連載についてなど(高島幹雄=パッケージクリエイター)

最後ということで高島さんも久しぶりの登場です。

『てりとりぃ』での連載は「2010年9月に開始」とのことだから私より半年くらい先輩ですね。

ほんと、高島さんによってハロプロ蟻地獄にハマってしまった私。

最後も【大阪から池袋絵意知です!(37)】最終回「つんくと大阪の歌」でした。

昔、ラジオを一緒にやっていた『月刊てりとりぃ』副編集長と言っていい鈴木啓之さんと今でもよく仕事しているようなので、私が書いた号も受け取って読んでくれてると嬉しいです。

ココだけの話(久保田智子=アナウンサー)

『てりとりぃ』での連載中にアメリアに移転した久保田智子さん。

最後はアメリカでの髪事情の話。日系美容院に通う友人が「やっぱり日本人は技術が高いよね」と日本を礼賛するが、いやいやそうじゃなくて、アメリカは髪の色、髪質、さらに客が希望する髪型が多種多様、そのすべての注文に応えるアメリカの美容師は凄い。「日本人の髪質に特化した技術を極めた日本の美容師と比べるとその分野においてのみ劣ってみえるが」という内容。

これについては久保田さんがおっしゃる通りなんですね。

確かに日本の美容技術は高いけども。

ここで私が聞いた話を2つ。

まずは、旅行関係者から聞いた話。

外国人旅行者によるインバウンド効果。

以前は観光を中心とした1週間とかの滞在が多かったのが、今は気軽の2〜3日のショートステイが多い。何しにくるかというと、美容院に髪を切りに来るのがメイン!

アジアの人達にとって日本の美容への憧れはとても強く、わざわざ技術力の高い日本の美容室に行くために来日している人がかなりの数いるとのこと!

それで、前は1回来たら次の来日まで間がけっこう開いてしまっていたのが、今では3〜4ヶ月に1回来日して美容室に行くとのこと!

(日本人女性が美容室に行くペースはどれくらいでしょう?髪型にもよりますが、平均して2〜3ヶ月に1回ではないでしょうか?)

以前はせっかく日本の美容室に行くんだからとついでに観光するために滞在期間が長かったのが、今では3〜4ヶ月に1回来日とこまめに来るようになった代わりに1回あたりの滞在日数は少なくなったとのことでした。

そんな話を今年3月の「化粧文化研究者ネットワーク」の懇親会で大阪樟蔭女子大学の角田憲一先生(化粧ファッション学科 専門:美容師養成 美容基礎技術)にすると、「直毛、黒髪に関しては欧米よりも日本のほうが技術が高く、日本人と同じような髪質のアジアの人にとって日本の美容技術は…」と、まさに久保田智子さんがアメリカで感じたことをおっしゃっていました。

てりとりぃさん<最終回>(本秀康)

2016年4月の第74号から隔月で始まった本秀康さんの4コマ漫画。

2015年3月3日のBerryz工房の無期限活動停止とともにハロプロを離れているであろう本さんが、今年発表されたハロプロ20周年記念ソングのハロプロ・オールスターズ『YEAH YEAH YEAH』(つんく作詞作曲)の歌詞っぽいこと漫画にしていておもしろかったです。

感謝

本当に『てりとりぃ』を通していろんな出会いと人間交差点があり、とても文化的で充実した時を過ごす事ができました。

改めまして、編集長の濱田高志さん、私を濱田さんに紹介してくれた鈴木啓之さん、同人の諸先輩方々、そして読者のみなさんに感謝申し上げます。

そして、このブログを準備していた2日ほど前にビッグニュースが!

『村井邦彦のLA日記』書籍化!

日本を代表する作曲家でアルファレコードの創業者、村井邦彦さんが『月刊てりとりぃ』に連載していた「LAについて」が書籍化!!!

おめでとうございます!!!

「翼をください」「虹と雪のバラード」……。

日本を代表する作曲家が綴る初のエッセイ。

アートディレクションは、宇野亞喜良さん!!!

イエロー・マジック・オーケストラ(YMO)の話とか面白かったなぁ。

私が連載していた『大阪から池袋絵意知です!』もぜひ書籍化したいと思っています!

昔、藤本義一先生が『11PM』でやっていた東京と大阪の文化比較や、中島らもさんの関西エッセイとも違う視点での「大阪ハッケン」「東京ハッケン」になると思っています。

ご興味を持たれた出版社の方、編集者の方はお気軽にご連絡ください!!

こんな時代だからこそ私の『大阪から池袋絵意知です!』と高浪高彰さんの『長崎学のススメ』は一冊の本として多くの人に読んでほしいと思っています。

よろしくお願い致します!